Reportage

Disproportion et insatiabilité : quelle posture face aux réseaux sociaux ?

En janvier dernier, Mark Zuckerberg, directeur de META, se ralliait à l’administration Trump largement soutenue déjà par d’autres grands patrons de la Tech1 (Jeff Bezos d’Amazon, Sundar Pichai de Google, et bien sûr Elon Musk, propriétaire de Twitter, devenu X, depuis fin 2022).

Quelques semaines plus tard, le groupe META assouplit ses pratiques de modération, relâchant notamment les contours de la notion de « contenu haineux ». D’autre part, META arrête ses partenariats médiatiques pour effectuer un fact-checking, au profit des community notes, soit une régulation du réseau par les usagers.ères eux.elles-mêmes2. Évidemment, plus que des enjeux idéologiques, il s’agit bien d’enjeux économiques qui régissent ces décisions, l’administration Trump étant notamment susceptible de s’opposer à la législation imposée par l’U.E. frappant les grandes entreprises du numérique sur le marché européen.

De ce côté-ci de l’Atlantique, le choc fut bien sûr ressenti. Après la vague de désertions de X, bon nombre d’usagers.ères, et notamment d’associations, se sont questionnés.ées sur une posture à adopter face aux deux immenses réseaux que sont Facebook et Instagram, propriétés de META. Assez vite, deux options sont apparues : d’un côté quitter les plateformes et de l’autre y rester pour y faire de la résistance.

Au-delà de cette dichotomie un peu restrictive, nous avons cherché à pousser la réflexion un pas plus loin, en sollicitant des témoins qui ont pris des voies divergentes : Jérôme Ramacker est conseiller en communication notamment pour Media Animation asbl, Louis Van Ginneken est journaliste et en charge de la communication réseaux sociaux pour le magazine indépendant Médor, dont les équipes ont annoncé il y a quelques semaines arrêter toute communication sur les réseaux de META.

Quitter

« On doit être porté par notre outil de communication, ce n’est pas lui qui doit nous bouffer ». Jérôme Ramacker confirme ainsi notre impression : pour nombre de structures, d’associations ou de groupes citoyens, les réseaux sociaux sont devenus un monstre qu’il faut approvisionner en permanence. Par défaut, beaucoup d’associations doivent leur présence sur les réseaux sociaux « pour y être », pour se rendre visibles, ou simplement parce qu’elles ne voient guère d’alternative pour faire la promotion de leurs activités.

Si la structure ne dispose pas des moyens d’avoir un community manager, cette présence implique un volume d’efforts considérables pour un résultat bien souvent minime. « C’est tellement mouvant les règles, ce qui est vrai un jour ne le sera plus le lendemain… C’est épuisant d’essayer de suivre l’algorithme et les experts des réseaux sociaux qui nous expliquent les nouvelles stratégies… C’est même complètement chronophage et un peu vain. Quelque part, on est un peu esclaves » confirme Louis Van Ginneken. A fortiori des outils de communication qui n’encouragent pas votre présence.

Employé de Médor, Louis Van Ginneken a vu dès 2023 les médias se retrouver comme écartés de l’algorithme de recommandation3 : « On a vu une rupture assez nette. Les contenus qui étaient présentés sur Facebook ont complètement changé pour privilégier plutôt les publications de nos « amis », ou issues des « groupes Facebook ». Les médias ont eu nettement moins de visibilité. Je l’ai vu d’un point de vue personnel, parce que j’avais organisé mon fil Facebook pour ne voir que des médias. »

Pour rester sur l’exemple de Médor, qui a donc pris le parti-pris de quitter META (publications de messages d’adieux, mais pas de suppression de pages, de manière à ce qu’ils puissent tout de même être encore identifiés par ce biais), l’identité même de ce média papier est liée à une volonté d’indépendance, de ne pas dépendre d’un groupe de presse, d’utiliser les logiciels libres, etc. En d’autres termes, le fait d’être sur ces réseaux semblait s’opposer à leurs valeurs : « On est tout à fait conscients que ces plateformes permettent énormément de choses, mais elles ont aussi enfermé le débat, donné l’illusion du débat, l’illusion de la communication, tout en participant au dérèglement du monde, de la liberté d’expression. (…) À quoi bon rester dans un jeu où les dés sont pipés ? Et en plus, y être, c’est donner une forme de validation à cette plateforme. C’est envoyer un message aux gens qui nous suivent qu’ils peuvent nous suivre sur X, qu’ils peuvent s’y informer, et les exposer à la désinformation qui y est organisée. »

Ainsi, l’équipe de Médor a décidé de rester sur le réseau Mastodon, un réseau décentralisé, dont les valeurs et le mode de fonctionnement correspondent à la structure. Et c’est bien dans cette adéquation entre identité et réseau social que se trouve l’une des clés : l’utilisation des médias sociaux devant, dans le meilleur des cas, refléter la structure qui l’emploie dans sa nature.

Rester (pour résister?)

Prenons le problème à l’inverse avec un cas concret : depuis quelques mois, l’équipe de communication du gouverneur de Californie Gavin Newsom a décidé de « lutter contre le feu par le feu » en attaquant l’administration de Donald Trump avec ses propres armes, soit des moqueries publiques, photos et vidéos générées par l’IA, et surtout, surabondance de contenus sur les réseaux sociaux en ligne4.

Et cela fonctionne plutôt bien, le gouverneur démocrate voit sa cote de popularité augmenter. Mais il s’agit de penser en termes de proportions : nous parlons d’une organisation qui a les moyens de la lutte et dont en effet, l’une des missions est de critiquer l’administration en place. Il faut se poser la question à notre échelle : en tant qu’association ou structure du secteur non-marchand en Belgique, avons-nous les moyens de rentrer en bataille culturelle contre les géants de la Tech ? Est-ce là même notre mission ?

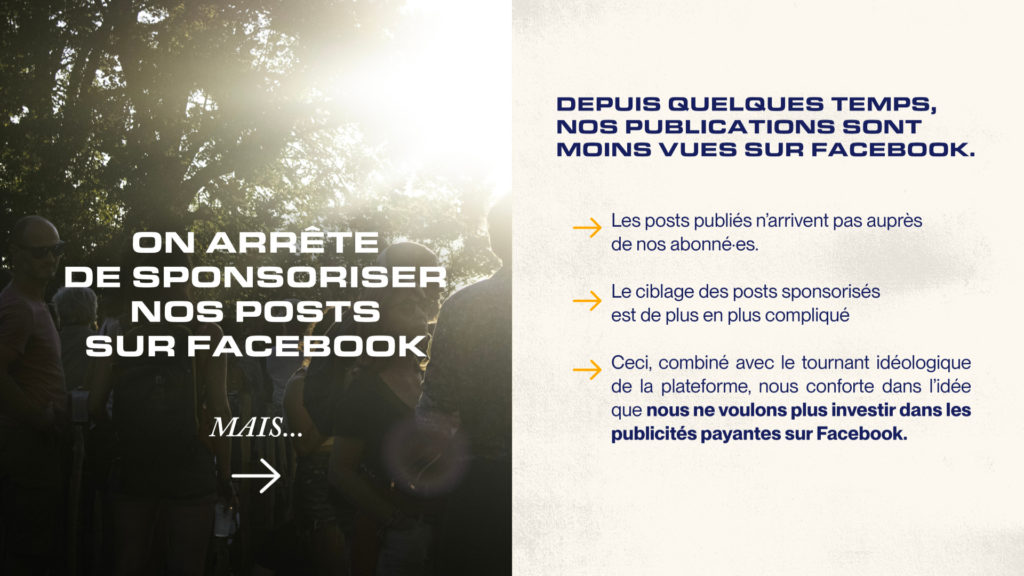

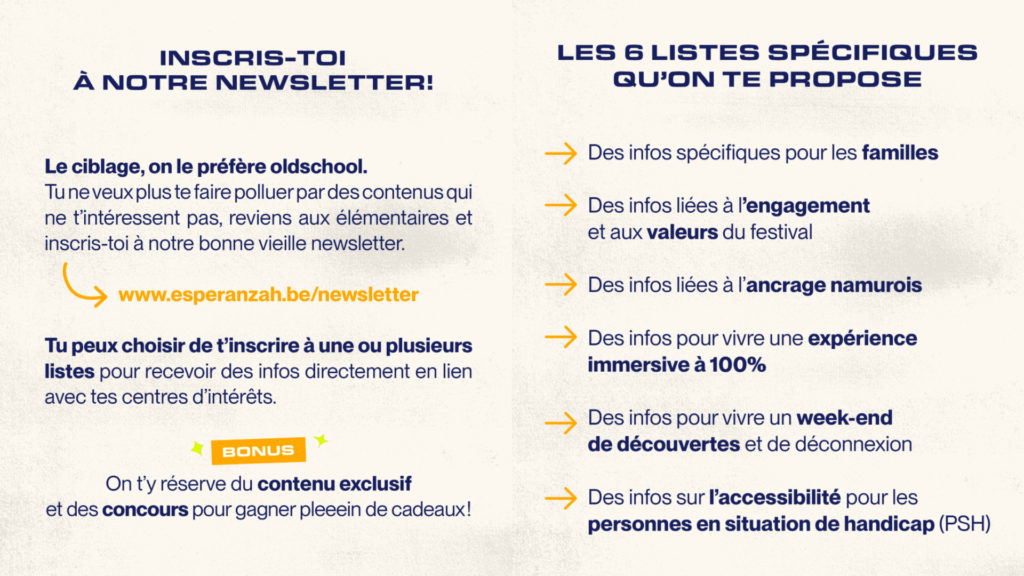

Au-delà du tournant idéologique de META et consorts, la question se pose : qu’a-t-on vraiment à gagner à rester et à utiliser les réseaux sociaux ? Certes, pour beaucoup, une communauté s’est formée, souvent bienveillante, et délaisser celle-ci serait se priver d’un répertoire de contacts et d’un réseau de diffusion. Au-delà de ce public de niche et déjà acquis, l’offre sur ces réseaux s’étant multipliée, la visibilité des acteurs du non-marchand devient de plus en plus faible, et le ciblage de plus en plus difficile. Le fameux support monnayé des publications reste possible pour atteindre une audience plus large, mais la démarche de céder des espèces sonnantes et trébuchantes à META s’avère un pas supplémentaire dans la danse que celles-ci imposent. Ainsi, l’asbl Z, créatrice des festivals musicaux Jyva’Zik et Esperanzah!, a annoncé il y a quelque temps arrêter tout post monnayé sur META, tout en encourageant un ralliement massif de sa communauté à une ou plusieurs newsletters thématiques, en fonction des intérêts personnels de l’audience.

Considérant que cette visibilité est si réduite, Jérôme Ramacker souligne qu’il paraît complètement vain d’utiliser ces réseaux pour faire de la promotion, ou de la chasse aux likes. Face à cela, il prône une certaine sobriété, voire une décroissance informationnelle : « rester sur les réseaux si on s’y amuse, miser sur des contenus originaux, innovants, utiliser les réseaux avant tout comme un outil de partage, un outil créatif. » De nouveau, il s’agit surtout de fixer des objectifs et de trouver une utilisation qui nous ressemble, plutôt que de suivre les tendances et d’adapter les démarches d’autres structures dont la réalité économique, la force de frappe et les attentes sont disproportionnées au regard de notre propre organisation.

Alternatives

« Une consultante en communication nous disait qu’on peut prendre un verre d’eau et le jeter sur une foule, tout le monde aura une goutte, mais ne sentira pas grand-chose. Alors que si on jette le verre sur deux ou trois personnes, elles sentiront bien qu’elles sont mouillées », certes naïve l’allégorie rapportée par Louis Van Ginneken n’en reste pas moins efficace.

En tant qu’associations belges francophones, que cible-t-on réellement lorsque nous publions un message : quelle audience ? Quel objectif ? Un paquet de flyers papier distribué au bon endroit, au bon moment, au mieux une interaction en direct, aura plus d’effet qu’un post Facebook monnayé et mal paramétré, parce que les tendances ou politiques commerciales de Meta auront évolué au cours du quart d’heure précédent. Une newsletter bien ciblée, rafraîchie régulièrement, serait-elle mieux adaptée à nos/vos besoins ? Quel réseau social utiliser ? À quelles fins, est-ce qu’on s’y sent bien ou est-ce une corvée ? Est-ce l’outil online qui nous représente et sur lequel se (re)trouve notre audience ?

Sans prôner des alternatives décentralisées comme Mastodon ou Diaspora, le nombre de possibilités se multiplie, à l’image d’un réseau social localisé par zones physiques (quartiers, villages) appelé Hoplr. « Votre qualité ou celle de votre existence n’est en rien proportionnelle au nombre de vos followers », nous nous gargarisons de cette maxime auprès de nos publics et concitoyens, mais ne devrions-nous pas l’appliquer également à nos efforts collectifs ?

- Abréviation de technologie, désigne les entreprises ou secteurs d’activité liés aux technologies avancées, en particulier dans le domaine de l’informatique et des communications. ↩︎

- https://www.lemonde.fr/economie/article/2025/01/07/la-fin-des-partenariats-de-fact-checking-chez-meta-un-revirement-symbolique_6486896_3234.html ↩︎

- https://www.rtbf.be/article/bientot-la-fin-des-articles-journalistiques-sur-facebook-meta-commence-a-bloquer-les-infos-sur-ses-plateformes-au-canada-11235837 ↩︎

- https://www.lapresse.ca/international/etats-unis/2025-08-21/reseaux-sociaux/le-gouverneur-de-californie-s-attaque-a-trump-en-reprenant-ses-codes.php ↩︎